- Home

- /

- DER VfL

- /

- Geschichte

- /

- Chronik

- /

- 1960 bis 1979

- /

- Den Wolf im Namen

Den Wolf im Namen – Wolfsburgs Trainerdenkmal Imre Farkaszinski

Man soll von mir keine Wunder erwarten.“ Mit diesem Satz stellte sich Imre Farkaszinski 1958 beim VfL als neuer Übungsleiter vor und hielt sozusagen gleich Wort: Als Nachfolger von Walter Risse angetreten, sollte der damals 35-Jährige die Wölfe in der Oberliga Nord etablieren. Doch es ging schief. Nach fünf Jahren Überlebenskampf in der damals höchsten deutschen Spielklasse stand am Ende der Abstieg, und in der neuen Saison saß der Ungar schon nicht mehr auf der Bank.

Was wie ein kurzes Gastspiel aussah, sollte dann jedoch zu einer Erfolgsgeschichte werden, wie sie bis heute beim VfL unerreicht ist. Denn Farkaszinski, der 1956 aus Ungarn geflohen war und seither als Lehrer in Wolfsburg arbeitete, kehrte zurück und prägte die Wölfe schließlich für mehr als eine ganze Dekade. Neun Spielzeiten hintereinander saß der radebrechende Ungar ab der Saison 1966/67 auf der Bank und machte aus den vormals mittelmäßigen Wölfen einen Spitzenklub der Regionalliga Nord. Sein Führungsstil war zwar autoritär, trotzdem aber auch umgänglich und fair. Manfred Mattes, der ab 1971 für fünf Jahre unter Farkaszinski trainierte, erinnert sich: „Sie werden hier niemanden finden, der ihn nicht in guter Erinnerung hat. Ich war damals in der Mannschaft der Jüngste und hatte zu ihm ein besonderes Verhältnis. Ich würde auch sagen, er hat meine Zukunft geprägt, schließlich bin ich anschließend ebenfalls Lehrer geworden“, sagt Mattes, der außerdem selbst beim VfL die Trainerlaufbahn einschlagen sollte.

Nicht nur bei den Spielern, auch in der Stadt genoss „Farka“, der zu seiner aktiven Zeit selbst einst als großes Fußballtalent galt, allerhöchsten Respekt. Erst recht, da er immer wieder anderen Klubs einen Korb gab. Eintracht Braunschweig etwa, damals immerhin Bundesligist, wollte den Ungarn unbedingt haben. Farkaszinski aber entschied sich – wie so oft im Leben - für Wolfsburg. Seinen größten Erfolg mit den Wölfen errang er im WM-Jahr 1974, als er die Mannschaft in die neu gegründete Zweite Bundesliga führte. Umso überraschender kam es, als er am Ende des Jahres dann seinen Hut nahm. „Der Vorstand hatte zwei Spieler verpflichtet und wollte bestimmen, dass sie auch spielen. Farkaszinski hat sie dann eingesetzt und nach dem Spiel – das wir übrigens 2:10 verloren haben! – sofort gekündigt. Da sieht man mal, wie konsequent er war“, sagt Mattes.

Das Kapitel VfL und Farkaszinski war damit allerdings lange noch nicht vorbei. Der Ungar blieb in Wolfsburg wohnen und arbeitete weiter als Lehrer. Für eine Weile trainierte er die VfL-A-Jugend und übernahm in der Saison 1983/84 für kurze Zeit das erste Team sogar noch ein drittes Mal, um erst über 20 Jahre später schließlich zurück in die Heimat zu gehen. Mit netto 13 Jahren auf der Cheftrainerbank ist er bis heute der VfL-Coach mit der mit Abstand längsten Amtszeit. Und wenn man nach einer Begründung sucht, warum er sich in Wolfsburg so wohl gefühlt hat, dann findet man sie in seinem Namen. „Farkas“ nämlich bedeutet übersetzt nichts anderes als „Wolf“.

Anmerkung der Redaktion: Imre Farkaszinski ist am 10. Oktober 2015 im Alter von 91 Jahren verstorben.

-

Interview mit Imre Farkaszinski

„Mein Herz ist in Wolfsburg geblieben“

Echte Trainer-Urgesteine hat der VfL schon manche beschäftigt. Aber dieser Mann hat alle übertroffen: 1958 saß Imre Farkaszinski ein erstes Mal beim VfL auf der Bank und kehrte anschließend noch drei weitere Male wieder zurück. Als er das Team 1984 an Wolf-Rüdiger Krause übergab, hatte er damit in nicht weniger als vier Jahrzehnten Wölfe-Geschichte Spuren hinterlassen. Bis heute ist der Ungar, der lange Jahre in Wolfsburg auch als Lehrer arbeitete, vielen Menschen in der Stadt ein Begriff. Grund genug, den inzwischen 87-Jährigen in seiner Heimat zu besuchen und mit ihm gemeinsam seine bewegte VfL-Zeit noch einmal Revue passieren zu lassen.

Seine Nummer herauszubekommen, ist einfacher als gedacht: Farkaszinski hat in Wolfsburg nach wie vor einen sehr guten Namen. Jeder, der ihn kannte und erlebt hat, bittet uns, ihn herzlich zu grüßen. Beim ersten Kontakt am Telefon sind wir sehr überrascht. Obwohl er lange nicht mehr Deutsch gesprochen hat, hat der Rentner sowohl die Sprache als auch sein Wolfsburger Leben sofort parat. Er freut sich riesig, aus seiner alten Heimat zu hören und lädt uns zu sich nach Budapest ein. Ein paar Wochen später reisen wir an und treffen auf einen bemerkenswert rüstigen Mann.

Imre Farkaszinski, vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Wie geht es Ihnen?

Imre Farkaszinski: Danke, so weit, so gut. Der Körper will zwar nicht mehr so recht, aber mit dem Kopf habe ich keine Probleme. Bitte setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun?

In erster Linie sind wir gekommen, um alte VfL-Geschichte neu zu entdecken. Zu erzählen aber hat Farkaszinski weit mehr. In aller Ausführlichkeit berichtet er aus seiner Kindheit in Südostungarn, von seinem Sport-Studium und seinen ersten Jahren im Lehrer-Beruf. Davon, wie er früh als Fußballtalent entdeckt wird und es bis zur Studenten-WM schafft, ehe der Kommunismus sein Leben verändert. Als Teilnehmer des ungarischen Volksaufstands kehrt Farkaszinski 1956 seiner Heimat den Rücken. Eigentlich ist der Plan, möglichst bald zurückkehren. Mit Kind und schwangerer Frau bleibt er deshalb in Europa, landet erst in Österreich, dann in Italien und entscheidet sich für Deutschland, weil dort die Lehrerausbildung seiner sehr ähnlich ist. Wie er schließlich Wolfsburg erreicht, daran erinnert er sich wie an alles andere noch beeindruckend genau…

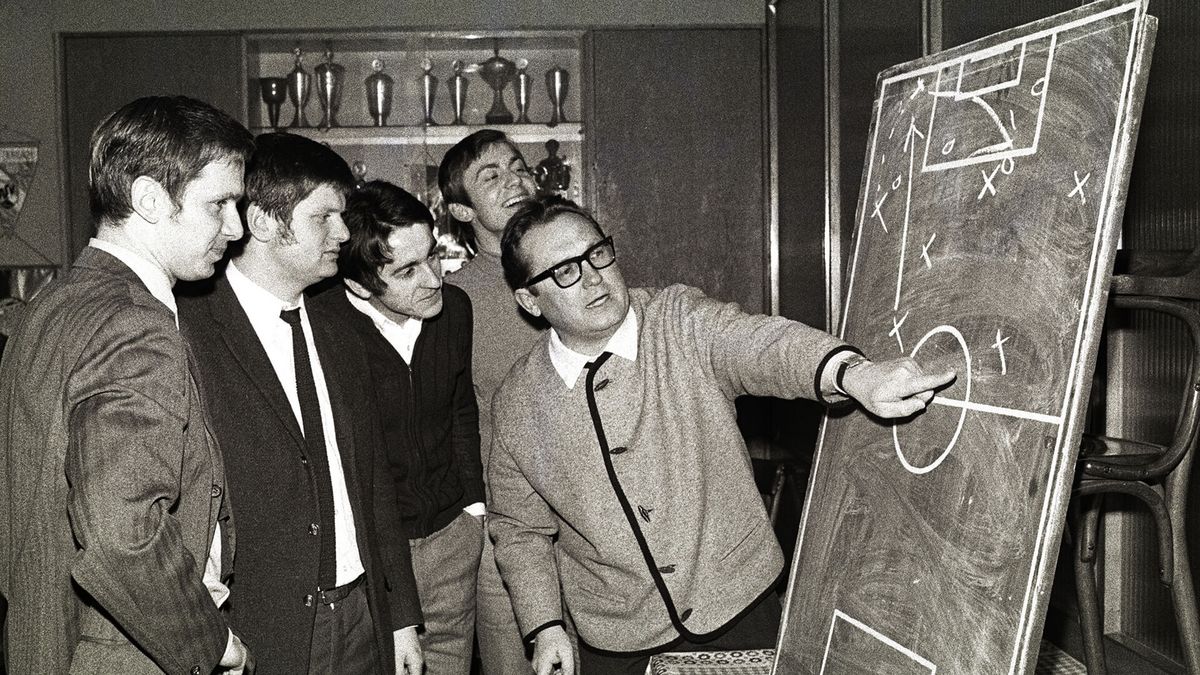

Farkaszinski: … und am 28. Juni 1958 kamen wir dann am Wolfsburger Hauptbahnhof an. Begrüßt wurden wir von unserem Landmann Istvan Szondy, der ebenfalls am Ratsgymnasium arbeitete. Über ihn fanden wir gleich eine Wohnung. Und er war es auch, der mich dem damaligen VfL-Trainer Walter Risse vorstellte. Als dessen Konditionstrainer sollte ich zunächst alles kennenlernen und ihn danach als erster Trainer beerben.

Was für eine Mannschaft war das, die Sie 1958 vorgefunden haben?

Fakaszinski: Eine richtige Mannschaft war es eigentlich nicht, sondern nur ein Teil davon. Der Kader bestand aus 13 Mann, von denen Willi Giesemann bald seinen Militärdienst antrat. Blieben also noch zwölf, darunter zwei Torhüter. Ohne Amateure kamen wir nicht aus, und die hatten bei weitem nicht das nötige Niveau. Der Abstieg war also vorprogrammiert.

In der Niedersachsenliga sollten Sie einen Neuaufbau starten. Allerdings waren Sie ein Jahr später dann nicht mehr im Amt. Warum?

Farkaszinski: Das war keine sportliche, sondern eine persönliche Entscheidung. Es gab damals einen sogenannten Spielausschuss, der immer am Freitag nach dem Abschlusstraining tagte und es als seine Aufgabe ansah, in meine Aufstellung zu reden. Das konnte ich nicht ertragen. Und da mein Vertrag ohnehin auslief, habe ich den VfL dann verlassen.

Kurioserweise wechselten Sie innerhalb der Stadt und wurden bald Trainer am Porschestadion: beim 1. FC.

Farkaszinski: Ja, das war eine sehr interessante Zeit. Die Clubs waren große Rivalen, wobei der wesentlich kleinere FC auf Augenhöhe kommen wollte. Das hat in meiner Amtszeit auch ganz gut funktioniert. Wir stiegen gleich um zwei Klassen auf und kamen den Wölfen in die Niedersachsenliga nach. Im direkten Duell im VfL-Stadion haben wir sogar 2:0 gesiegt. Spätestens da hat die VfL-Führung meine Arbeit wohl wieder geschätzt und mich nach vier sehr schönen Jahren beim FC zurückgeholt. Meines Erachtens hatte ich dort das Optimale erreicht. Deswegen habe ich das auch sehr gern gemacht.

Diesmal blieben Sie länger, nämlich achteinhalb Jahre am Stück. Warum lief es dieses Mal besser?

Farkaszinski: Aus verschiedenen Gründen. Der Vorstand war nun ein völlig anderer, und sportlich ging es gewaltig voran. Wir wurden gleich unerwartet Vierter, waren also kein Abstiegskandidat mehr. Die Anziehungskraft auf gute Spieler in der Region wuchs dadurch enorm. Ich denke zum Beispiel an Fredi Rotermund, der aus Peine zu uns kam, ein fabelhafter Linksaußen. Toni Matz, unser Ausputzer, der leider viel zu früh verstorben ist, dann Ernst Saalfrank als linker Verteidiger. Oder Wölfi Krause natürlich, ein hervorragender Fußballer, einer der besten in meiner gesamten Zeit. Mit dieser Mannschaft habe ich dann das 4-2-4 eingeführt. Das war in der ganzen Liga neu und wurde bald von fast sämtlichen Klubs übernommen. Auf diese Weise wuchsen wir zu einer Spitzenmannschaft in Norddeutschland heran.

Zum ganz großen Wurf hat es leider nicht gereicht. Erzählen Sie uns von der Aufstiegsrunde 1970.

Farkaszinski: Das gehörte zu den absoluten Highlights. Wir hatten uns mit einem Sieg bei Concordia Hamburg qualifiziert, seitdem war die ganze Stadt in einem Rausch. In einer Gruppe mit Offenbach, Pirmasens, Bochum und Hertha Zehlendorf haben wir uns dann ganz gut verkauft, in den direkten Duellen mit Bochum aber sind wir gescheitert. Das war unheimlich schade, die ganze Region war im Bundesligafieber zu dieser Zeit, zumal Braunschweig ja 1967 Meister geworden war.

War der VfL denn reif für die Bundesliga?

Farkaszinski: Absolut, zu dieser Zeit zwischen 1969 und 1971 waren wir unheimlich stark! Ein ständiger Wettbewerb mit der Eintracht hätte sich da sehr positiv ausgewirkt, wobei wir meines Erachtens im direkten Vergleich sogar stärker gewesen sind. Allein unser Sturm mit Manni Wichmann, Wölfi Krause und Wilfried Kemmer in der Mitte war der beste in ganz Norddeutschland. Aber auch unsere Spielweise, die Ballpassagen und der Aufbau vom Mittelfeld zum Sturm – die Leute mochten unseren Fußball einfach viel lieber als den von Braunschweig oder Hannover. Ich würde sogar sagen, dass wir attraktiver gespielt haben als der HSV. Und der war damals wirklich das Nonplusultra.

Im selben Jahr gab es ein legendäres Pokalspiel gegen Schalke. Wie war das?

Farkaszinski: Etwas Besonderes war es schon deshalb, weil es zum ersten Mal zu einem Elfmeterschießen kam. Das war gerade erst eingeführt worden. Und das Spiel selbst war einfach unglaublich. Obwohl wir der kleine Zweitligist waren, haben wir Schalke an die Wand gespielt. Von der ersten Minute an! Das ganze Publikum hat für uns gebrüllt, so sehr haben wir mit denen Katz und Maus gespielt. Ein Jammer, dass wir noch verloren haben. Trotzdem würde ich sagen, dass dieses Spiel wohl das beste gewesen ist, das der VfL Wolfsburg jemals unter meiner Leitung gezeigt hat.

Bis 1974 bleibt der Ungar ein Wolf und führt den VfL in die neue zweite Liga. Nach nur einem Jahr geht es wieder runter, allerdings ohne Farkaszinski, der Trainerjob und Lehrerberuf nicht mehr unter einen Hut bringen kann. Wieder geht er den Grün-Weißen fremd und übernimmt die unterklassige Union Salzgitter, pendelt so drei Jahre lang hin und her. Erneut aber kann er von den Wölfen nicht lassen: Noch zwei weitere Male, 1978 sowie 1983 als Feuerwehrmann, kehrt er als Cheftrainer auf die VfL-Bank zurück und kümmert sich zwischendurch um die Nachwuchsarbeit. Vier Dekaden also bei den Grün-Weißen, in denen er die Mannschaft prägt wie niemand sonst.

Sie galten als relativ strenger Trainer. Worauf haben Sie Wert gelegt?

Farkaszinski: Zuallererst auf Disziplin. Mein Credo war immer: Ein Trainer steht wie vor einer Armee. Wenn es zwei Befehlshaber gibt, dann ist die Mannschaft geteilt. Das Team muss eine Einheit sein, und jeder einzelne muss der gemeinsamen Sache folgen. Wenn ich gemerkt habe, dass jemand dazu nicht in der Lage war, dann habe ich mich so schnell wie möglich von ihm getrennt.

Laut werden konnten Sie offenbar auch. Ihr ehemaliger Spieler Wilfried Reckel hat gesagt: „Wenn er gebrüllt hat, dann konnte man das noch auf der Porschestraße hören.“

Farkaszinski: (lacht) Naja, das ging aber auch nicht anders. Schließlich machte man die Arbeit so gut wie allein. Assistenten oder Torwarttrainer, so etwas gab es damals noch nicht. Man war völlig auf sich allein gestellt und musste die 115 mal 70 Meter, die ein Platz groß ist, entsprechend beherrschen. Eine gewisse Lautstärke braucht es da schon. Außerdem ist eine gewisse Autorität unverzichtbar. Mit einer weichen Art findet man keinen Zugang und hat keinen Erfolg.

Gab es Spieler, die damit Probleme hatten?

Farkaszinski: Mit einigen war es sicherlich schwieriger. Wilfried Kemmer zum Beispiel war anfangs wenig kompromissbereit und ein richtiger Dickkopf. Ihn musste ich zuerst auf Linie bringen und von meiner Idee überzeugen. Als ich das geschafft hatte, war er aber für die Mannschaft ein ebenso wichtiger Faktor wie etwa Wölfi Krause, der so etwas wie mein verlängerter Arm gewesen ist.

Generell schwärmen Fußballer aus den 60ern und 70ern oft von der Kameradschaft. Wie war das beim VfL?

Farkaszinski: Darauf wurde sehr geachtet. Zum Beispiel gab es nach jedem Heimspiel ein Essen gemeinsam mit den Frauen, das meist in einen geselligen Abend mit Musik und Tanz mündete. Außerdem sind wir zusammen zu Schützenfesten gegangen und waren auch sonst außerhalb des Spielfelds viel unterwegs. Unser Vorsitzender Dr. Willi Wolf war da ein wichtiger Faktor. Er war die Seele des Vereins und hat den Zusammenhalt gewaltig gefördert. Hinzu kam, dass mit Ausnahme weniger Spieler alle im Werk gearbeitet haben. Alle hatten also den gleichen Lebensrhythmus und bekamen in etwa auch das gleiche Geld. So etwas macht schon viel aus.

Welche Rolle hat Volkswagen darüber hinaus gespielt?

Faskaszinski: Im Grunde genommen keine, denn Unterstützung gab es nur indirekt. Zum Beispiel bekam die Sozialabteilung der Stadt etwas Geld, wovon dann die Fußballplätze oder auch das Nachwuchsleistungszentrum bezahlt worden sind. Und wir konnten die neuen Spieler in verschiedenen Bereichen im Werk unterbringen. Das funktionierte aber nur, solange es Volkswagen gut ging. Anfang der 70er wurden auch schon mal Spieler entlassen. Jürgen Dudda, der aus Braunschweig zu uns kam, ist es so ergangen. Insgesamt war das Verhältnis zwischen VW und dem VfL damals wirklich sehr gut, das muss ich schon sagen. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass Volkswagen uns mehr als seine Mannschaft begreift und entsprechend unterstützt.

Hatte der VfL trotzdem schon den Ruf einer Werkself?

Farkaszinski: Ja, von außen waren die Beurteilungen sehr enttäuschend. Die Leute dachten, bei uns läuft das Geld wie Sahne, dabei war das überhaupt nicht der Fall. In der Regionalliga Nord bekamen die Spieler 160 Mark brutto plus Prämien. Wenn man da neben dem Beruf auf 300 Mark netto kam, dann war das schon viel. Und Handgelder zahlen, wie es allmählich um sich griff, das konnten wir sowieso nicht. In Wolfsburg selbst war die Stimmung allerdings anders. Die Menschen liebten uns! Wenn wir durch die Stadt gegangen sind, dann kamen die Leute und wollten uns anfassen. Bei den großen Spielen platzte das Stadion aus allen Nähten, zum ersten Training der neuen Saison kamen schon mal 1.500 Fans. Um auch die Region zu infizieren, hätten wir sicherlich aufsteigen müssen. Aber in der Stadt war die Fußballbegeisterung unheimlich groß.

Welche Spieler hätten Sie damals gern als Verstärkung geholt?

Farkaszinski: Oh, es gab einige, die uns sehr geholfen hätten. Lothar Ulsaß zum Beispiel wollte ich unbedingt haben, Gerhard Elfert genauso. Beides unwahrscheinlich gute Fußballer, die dann in Braunschweig gestandene Bundesligaspieler wurden. Solche Beispiele könnte ich noch viele nennen.

Gab es auch Spieler beim VfL, die es weiter hätten bringen können?

Farkaszinski: Mehrere. Hätte Fredi Rotermund sich zum Beispiel nicht so häufig verletzt, hätte er sicher weiter oben gespielt. Ebenso Dieter Grünsch, unser Torwart. Der war meines Erachtens besser als sein Braunschweiger Kollege, der dann Nationalspieler wurde. Und ich denke an den Rechtsaußen Manni Wichmann, der ist die 100 Meter unter elf Sekunden gelaufen. Wenn man ihn mit einem Steilpass geschickt hat, dann hat sein Gegenspieler nur den Rücken gesehen.

Was ist mit Ihnen? Hätten Sie selbst es in die Bundesliga schaffen können?

Farkaszinski: Zweimal hatte ich die Chance. Das erste Mal zu Beginn meiner zweiten Amtszeit 1966. Günther Brocker war bei Werder Bremen entlassen worden, und ich sollte sein Nachfolger werden. Der zweite Club war Eintracht Braunschweig, der mich nicht nur einmal, sondern ständig haben wollte. Abgesagt habe ich jeweils aus den gleichen zwei Gründen: Erstens war ich Lehrer aus Leidenschaft und wollte auf keinen Fall davon lassen. Hauptberuflich Trainer zu sein, das kam nicht in Frage, beides war mir gleichermaßen wichtig. Zweitens habe ich die Stadt Wolfsburg einfach von Herzen geliebt. Hier habe ich nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt, bin ins Schwimmbad gegangen, in die Sauna, zum Schützenfest und um den Schillerteich. Warum hätte ich das alles aufgeben sollen? Ich war ein Wolfsburger und bin es in meinem Herzen noch immer. Es fehlt mir heute sehr, in der Porschestraße zu spazieren und meine vielen Freunde im Vereinsheim zu treffen. Diese Zeit war für mich so intensiv, dass ich noch regelmäßig davon träume.

Bis 1985 bleibt Imre Farkaszinski noch im Verein, dann hört er endgültig auf. Ein Jahr später – im Alter von 63 Jahren – verlässt er auch das Ratsgymnasium und geht in den Ruhestand. Als bald darauf die Mauer fällt und der Ostblock kollabiert, beginnt der Kreis sich zu schließen: Gute 30 Jahre später als ursprünglich geplant geht Farkaszinski zurück in die Heimat. In zweiter Ehe lebt er heute wechselweise am Plattensee und in seiner Dreizimmer-Eigentumswohnung im äußeren Zentrum von Budapest. Mit dem ungarischen Fußball hatte er nie etwas am Hut. Statt dessen sitzt er jeden Samstag in seinem Sessel und verfolgt mit der gleichen Hingabe wie früher die Spiele des VfL. Allein deshalb muss eine Frage zum Schluss natürlich unbedingt sein.

Als der VfL Wolfsburg 2009 Deutscher Meister wurde: Was hat das mit Ihnen gemacht?

Farkaszinski: Ganz ehrlich: Ich habe beinahe geweint. Wie diese Mannschaft die Liga dominiert hat und welche Begeisterung von ihr ausgegangen ist, das ging mir unheimlich nahe. Ein paar Spieler haben mir sehr imponiert, der Lenker Misimovic zum Beispiel oder Grafite, der damals in einer unglaublichen Form gewesen ist. Aber auch der Italiener in der Abwehr oder der Linksverteidiger. In dieser Mannschaft waren große Persönlichkeiten. Und als ich diese Saison verfolgt habe, da waren all meine Gefühle zum VfL Wolfsburg, zu meiner Wohnung am Steimker Berg und zu meinem Leben in der Stadt, sofort wieder da. 30 Jahre in einem Verein, das streift man eben nicht einfach ab. Vielleicht ist es blöd, was ich jetzt sage, aber Sie sind so nett zu mir gewesen, und unser Gespräch hat eine so lockere Atmosphäre bekommen. Deshalb sage ich es frei heraus: Ein bisschen kam es mir vor, als wenn in diesem Titel auch etwas von meiner Arbeit steckt. Weit zurückliegend zwar, aber ein ganz kleiner Teil vielleicht schon.